Photo by Morgan Housel on Unsplash

50 Jahre »Grenzen des Wachstums« – Von der Wachstums- zur Post-Wachstumsökonomie

Der Bericht an den Club of Rome von 1972 ist ein Meilenstein in der Analyse des unbegrenzten Wirtschaftswachstums. Auf ihm fußen wachstumskritische Ansätze, aber auch Alternativen zum BIP als der wichtigsten ökonomischen Kennzahl.

Die Veröffentlichung der Studie zu den „Grenzen des Wachstums“ 1 Vgl. Dennis Meadows et al., The Limits of Growth, New York 1972. jährt sich 2022 zum 50. Mal. Der 1972 im Auftrag des Club of Rome erstellte Bericht ist ein Meilenstein der Analyse der ökonomischen, demografischen, technischen und ökologischen Zukunftsfolgen des bestehenden Weltwirtschaftssystems. Insbesondere in den westlichen Industrieländern trug die kritische Untersuchung des seinerzeit sowohl in markt- als auch in planwirtschaftlichen Systemen vorherrschenden Entwicklungsmodells kontinuierlichen Wirtschaftswachstums maßgeblich zu einer breiten gesellschaftlichen Diskussion um die weitreichenden Implikationen einer auf Wachstum programmierten globalen Wirtschaft unter den Rahmenbedingungen eines Planeten mit endlichen natürlichen Ressourcen bei. Kritik am Wachstumsparadigma gab es zwar schon (fast) so lange wie das Wirtschaftswachstum selbst. 2 Vgl. Ahmed Hussen, Principles of Environmental Economics and Sustainability, London 20188, Kap. 10, mit Verweis auf die Überlegungen von Thomas Malthus (1766–1834) zu den natürlichen Grenzen von Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum. Doch lag die Besonderheit der Studie zum einen in der inhaltlichen Breite der durchgeführten Systemanalysen, mit denen bestehende ökologische wie sozioökonomische Entwicklungstrends eingehender untersucht wurden, um deren weit über den Handlungs- und Zeithorizont der Gegenwart hinausreichenden globalen Auswirkungen zu bestimmen. Zum anderen war die Nutzung von Computermodellen, mit denen auf Grundlage der verfügbaren Daten unterschiedliche Entwicklungsszenarien der Weltwirtschaft simuliert wurden, zur damaligen Zeit ein methodisches Novum.

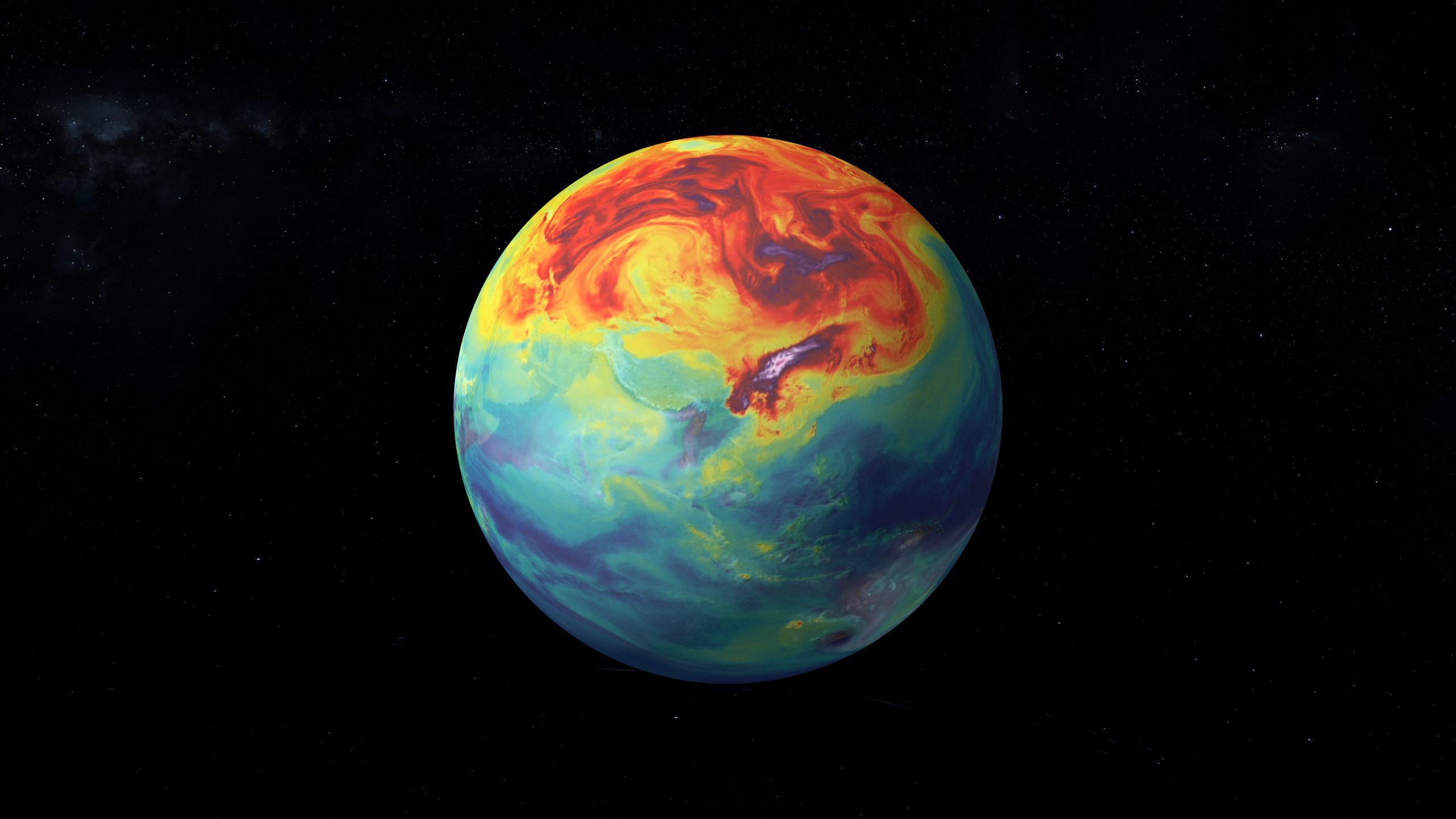

Die Studie von 1972 war ebenso wie ihre späteren Aktualisierungen ein Wegbereiter für die wachstumskritischen Beiträge der jüngeren Vergangenheit. Unter den Ansätzen, die wie „Post-Growth“, „De-Growth“ oder „Green Growth“ die aktuelle Diskussion bestimmen, wird die Kritik am Wachstum jedoch nicht bloß reproduziert, sondern vielmehr um zusätzliche Perspektiven auf die weltweiten Folgewirkungen wie beispielsweise Klimawandel, Artensterben, soziale Ungleichheit oder auch Arbeitslosigkeit erweitert. 3 Vgl. stellvertretend Jeroen C.J.M. Bergh/Giorgos Kallis, Growth, A-Growth or Degrowth to Stay Within Planetary Boundaries?, in: Journal of Economic Issues 4/2021, S. 909–919; Tim Jackson, Prosperity Without Growth?, London 20172. Auch werden aus heutiger Sicht die Grenzen des Wachstums nicht mehr vorrangig in sich erschöpfenden Rohstoffvorräten gesehen, sondern vor allem als planetare Belastungsgrenzen (planetary boundaries) verstanden, bei deren Überschreiten die ökologische Funktionsweise des Planeten in Gefahr gerät. 4 Vgl. Johan Rockström et al., Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space of Humanity, in: Ecology and Society 2/2009, Art. 32; Jonathan Foley et al., Boundaries for a Healthy Planet, in: Scientific American 4/2010, S. 54–57. Aufgrund der mittlerweile erreichten Eingriffsintensität in die natürlichen Regelkreisläufe gelten diese Grenzen in den drei Bereichen Biodiversität, Stickstoffkreislauf und Klima bereits als überschritten, was die natürliche Lebensgrundlage zukünftiger Generationen zu untergraben droht. Allein die globalen Folgen des Klimawandels und des Verlustes an biologischer Vielfalt werden vom Umweltbundesamt für das Jahr 2050 auf rund 25 Prozent des weltweiten BIP geschätzt. 5 Vgl. Umweltbundesamt, Wirtschaft und Umwelt, 24.8.2021, Externer Link: http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/wirtschaft-umwelt. Legt man den aktuellen Wert (Stand: 2020) der globalen Wirtschaftsleistung in Höhe von 87,5 Billionen US-Dollar zugrunde, wären dies Umweltschäden im Umfang von rund 22 Billionen US-Dollar.

Thomas Döring

Die Studie von 1972

Die Studie beruhte auf einem computersimulierten Weltmodell, mit dessen Hilfe fünf grundlegende Entwicklungstendenzen mit globalen Wirkungen (Bevölkerungswachstum, Industrialisierung, Unterernährung, Rohstoffausbeutung, Zerstörung von Lebensraum) untersucht wurden. Dabei unterschieden sich die analysierten Szenarien durch die jeweiligen Annahmen zu Rohstoffvorräten, zur Produktionseffizienz in der Landwirtschaft oder auch zum Ausmaß von Geburtenkontrolle und Umweltschutz. Die meisten Simulationen ergaben ein zunächst unauffälliges Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum bis zum Jahr 2100 – im heutigen Sprachgebrauch würde man dies als einen Kipppunkt bezeichnen –, worauf eine rasche und nicht aufzuhaltende Verringerung der Bevölkerungszahl und der Industriekapazitäten in Verbindung mit einer irreversibel zerstörten Umwelt sowie weitgehend aufgebrauchten Rohstoffen folgte. Die Ursache für diesen Kollaps der Weltwirtschaft in den verschiedenen Szenarien des Zusammenbruchs wurde – nicht allein, aber vor allem – in der Dynamik des zunächst unproblematischen, im weiteren Verlauf jedoch unter Umweltaspekten sich vermehrt negativ entwickelnden Wachstums gesehen.

Es konnten aber auch Szenarien errechnet werden, die durch ein langfristig tragfähiges ökologisches wie wirtschaftliches Gleichgewicht gekennzeichnet waren, unter dem sich sowohl die Weltbevölkerung als auch der Wohlstand konstant halten ließen. Als Voraussetzung hierfür wurden allerdings grundlegende Änderungen in den Wachstumsvoraussetzungen ermittelt, etwa sofortige durchgreifende Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Geburtenkontrolle, zur Verringerung des Wirtschaftswachstums sowie verschiedene technologische Maßnahmen wie die Erhöhung der Recyclingrate, eine verlängerte Nutzung von Investitions- und sonstigen Kapitalgütern ebenso wie die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität.

Um dem Problem einer in Teilen unzureichenden Datenlage entgegenzutreten, wurden zum einen Modellrechnungen unter der Annahme eines vielfach höheren Rohstoffbestands, als 1972 bekannt war, durchgeführt. Zum anderen kamen unterschiedliche Annahmen bezüglich der wirtschaftlichen Wachstumsrate zur Anwendung. Diese Modifikationen änderten jedoch nichts daran, dass in der überwiegenden Zahl der simulierten Szenarien die Rohstoffvorräte bereits vor dem Jahr 2100 zur Neige gingen und ein möglicher Gleichgewichtszustand – so die Prognose – nur unter dem schnellen Einsatz massiv gegensteuernder Maßnahmen erreichbar erschien.

Reaktionen und spätere Fortschreibungen

Die Studie zu den „Grenzen des Wachstums“ hat – nicht zuletzt auch unter dem Eindruck der Ölkrise von 1973 – merklich zu einem Umdenken in den Industrieländern in Richtung eines stärker qualitativen Wachstums beigetragen. Dieses Umdenken schlug sich nieder in technologischen Innovationen zugunsten erhöhter Energieeffizienz und in einer vermehrten Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch. Nichtsdestotrotz waren die Ergebnisse der Untersuchung von Anfang an umstritten. Die Kritik reichte vom Vorwurf, dass die Möglichkeiten des technischen Fortschritts zur Lösung wachstumsbedingter Umweltprobleme aufgrund einer bloßen Fortschreibung bestehender Trends unterschätzt werden, über die mangelnde Nachvollziehbarkeit einer uneinheitlichen Verwendung von Wachstumsfunktionen für die zukünftige Entwicklung von Weltbevölkerung, Industriekapital, Umweltverschmutzung sowie Technologien zur effizienteren Ressourcennutzung bis hin zu der Ansicht, die Vorhersagen darüber, wann welche Rohstoffquellen im Betrachtungszeitraum versiegen, seien unbegründet. 6 Vgl. Henry C. Wallich, More on Growth, in: Newsweek, 13.3.1972, S. 86; Julian L. Simon, The Ultimate Resource, Princeton, 1981; Ugo Bardi, The Limits of Growth Revisited, Heidelberg 2011.

Gegen diese Kritik kann allerdings zum einen ins Feld geführt werden, dass insbesondere die Technologiefrage ausführlich in der Untersuchung zu den „Grenzen des Wachstums“ behandelt wurde, um dabei allerdings zu dem Ergebnis zu gelangen, dass – zumindest innerhalb des gesetzten Modellrahmens – technische Lösungen allein, so weitreichend sie auch sein mögen, einen Systemkollaps nicht verhindern können. Zum anderen führten empirische Überprüfungen der in der Studie enthaltenen Entwicklungsprognosen – zunächst anhand von Daten für den Zeitraum 1970 bis 2000, später auch mit darüber hinausreichenden Daten – zu dem Ergebnis, dass die reale Entwicklung zumindest bislang weitgehend mit den Vorhersagen im Standardszenario übereinstimmt, welches einen Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems für die Mitte des 21. Jahrhunderts prognostiziert. 7 Vgl. Graham Turner, A Comparison of The Limits to Growth with Thirty Years of Reality, in: Global Environmental Change, 3/2008, S. 397–411; Graham Turner, Is Global Collapse Imminent?, Melbourne Sustainable Society Institute, MSSI Research Paper 4/2014. Zudem gelangten die Fortschreibungen der ursprünglichen Studie, in denen die jeweils neuesten Daten und Erkenntnisse zu den zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklungen (so etwa zu Klimaeffekten durch Treibhausgase) mit aufgenommen wurden, zu ähnlichen Ergebnissen. Auch die auf dieser Basis aktualisierten Simulationen führten im berechneten Standardmodell zu einer Überschreitung der Wachstumsgrenzen und einem anschließenden Systemzusammenbruch (overshoot and collapse). 8 Vgl. Donelle Meadows/Dennis L. Meadows/Jorgen Randers, Beyond the Limits: Global Collapse or a Sustainable Future, London 1992; Donella Meadows/Jorgen Randers/Dennis L. Meadows, The Limits of Growth: The 30-Year Update, White River Junction 2004.

Entsprechend prognostiziert auch der Bericht an den Club of Rome von 2012 für den Zeitraum bis 2052 weiterhin steigende Beeinträchtigungen von Klima und Natur aufgrund wirtschaftlichen Handelns. Zudem wird – trotz einer immer effizienteren Nutzung von Energie – für die Zukunft ein steigender Energieverbrauch erwartet. 9 Vgl. Jorgen Randers, 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years, White River Junction 2012. Aufgrund von wachsenden Umweltschäden und zunehmend knapper werdenden natürlichen Ressourcen sowie einer daraus resultierenden Verringerung des Produktivitätszuwachses wird ferner von einem deutlich langsameren Anstieg der globalen Wirtschaftsleistung ausgegangen. Eine erhöhte Beeinträchtigung der Umwelt wird also – so zumindest die Erwartung – auch dem wirtschaftlichen Wachstum zunehmend Grenzen setzen.

Welt ohne Wachstum?

Die in der jüngeren Vergangenheit entwickelten Ansätze des „De-Growth“, „Green Growth“ oder auch „Post-Growth“ lassen sich vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen allesamt als Konzepte dafür verstehen, wie die in der Studie zu den „Grenzen des Wachstums“ und deren Fortschreibungen aufgezeigte Möglichkeit zu einem gleichgewichtigen Entwicklungspfad realisiert werden kann, auch wenn die hierzu formulierten Annahmen und daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen sich in weiten Teilen diametral voneinander unterscheiden. Auch verbindet sich mit den genannten Ansätzen keine in sich geschlossene Theorie, vielmehr können diese als ein Sammelbecken für verschiedene Beiträge und politische Initiativen unter einer jeweils gemeinsamen Leitidee interpretiert werden.

De-Growth

So sind etwa die Überlegungen zu einer Verringerung des Wachstums (De-Growth) vielfältig, wobei grob zwischen sozialreformerischen, kapitalismuskritischen und ressourcenorientierten Beiträgen unterschieden werden kann. 10 Vgl. Matthias Schmelzer, Jenseits des Wirtschaftswachstums?, in: Nachrichten der Akademie für Raumforschung und Landesplanung 4/2017, S. 8ff. Auch wenn mit jeweils anderen Schwerpunkten versehen, besteht deren Gemeinsamkeit darin, dass sie die Möglichkeit zu einer Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch grundsätzlich infrage stellen. Vielmehr gehen sie davon aus, dass unter Beibehaltung des traditionellen Wachstumsparadigmas und der damit verbundenen Steigerung von Konsum und Produktion der globale Energie- und Ressourcenverbrauch nicht auf das für eine nachhaltige Entwicklung erforderliche Maß reduziert werden kann – selbst dann, wenn vorhandene Potenziale zur Effizienzsteigerung vollständig ausgeschöpft werden. 11 Vgl. stellvertretend Joan Martinez-Alier et al., Sustainable De-Growth, in: Ecological Economics 9/2010, S. 1741–1747; Frederico Demaria et al., What Is Degrowth?, in: Environmental Values 2/2013, S. 191–215. Grund dafür sei, dass hierzu neben einem Mehr an technischer Effizienz zudem ein grundlegend gewandeltes Konsumverhalten erforderlich wäre. Dem stehe jedoch gerade in einer Wachstumsökonomie die Erfahrung entgegen, dass erzielte Fortschritte bei der Einsparung von Material und Energie immer wieder durch Zuwächse der Nachfrage, also aufgrund von Rebound-Effekten aufgezehrt werden. 12 Der Rebound-Effekt bezeichnet den Sachverhalt, dass das Einsparpotenzial von Effizienzsteigerungen nicht oder nur teilweise realisiert wird. Der Grund hierfür ist, dass solche Effizienzsteigerungen oft die Kosten der Anschaffung oder Nutzung von Gütern und Dienstleistungen senken. Dies kann jedoch zu einem veränderten Nachfrageverhalten dahingehend führen, dass größere Mengen eines Gutes oder einer Dienstleistung verbraucht werden und die ursprüngliche Einsparung dadurch wieder aufgehoben wird. Ein Beispiel für den Rebound-Effekt ist die Entwicklung energiesparender PKW-Motoren, die zu einer gestiegenen Nachfrage nach größeren Fahrzeugen geführt hat. Auch zeige sich, dass aufgrund einer steigenden Weltbevölkerung in Verbindung mit einem Kaufkraftzuwachs der globalen Mittelschicht der Energiebedarf permanent steigt.

Folglich bedürfe es eines radikalen Umsteuerns, um sich von den bestehenden Wachstumszwängen zu befreien. Wege hierzu werden unter anderem gesehen in einer verstärkten Abwicklung von wirtschaftlichen Aktivitäten außerhalb von etablierten Märkten beziehungsweise über grundlegend anders gestaltete Märkte; einer Reform des bestehenden Geld- und Zinssystems; einer Verringerung der globalen Arbeitsteilung und des mit ihr verbundenen Prinzips der Fremdversorgung; einer Neuaufteilung der Zeit zwischen Erwerbsarbeit und Freizeit, aber auch in anders gestalteten sozialen Beziehungen und Gender-Rollen. Auch wenn aufgrund dieser Maßnahmen mit einer Verringerung der Wirtschaftsleistung (gemessen im BIP pro Kopf) gerechnet wird, soll dies nicht in gleicher Weise für das gesellschaftliche Wohlergehen gelten. Vielmehr wird im wirtschaftlichen Wachstum die Ursache für zahlreiche unerwünschte soziale Entwicklungen gesehen, die sich wie zum Beispiel Tendenzen sozialer Beschleunigung, die Zunahme entfremdeter Arbeit oder die Abnahme sinnerfüllter Tätigkeiten durch einen Wachstumsverzicht vermeiden lassen.

Green Growth

Die Notwendigkeit zu einer grundlegenden Transformation des Wirtschaftssystems wird auch durch die verschiedenen Beiträge, die sich dem Ansatz des grünen Wachstums (Green Growth) zuordnen lassen, geteilt. Allerdings ist die Auffassung über Inhalt und Richtung dieses Transformationsprozesses eine andere: So dominiert hier die Leitidee, dass ein umweltverträgliches Wachstum sehr wohl möglich ist, soweit die wirtschaftliche Entwicklung in ökologische Leitplanken eingebettet wird. 13 Vgl. etwa Michael Jacobs, Green Growth, in: Robert Falkner (Hrsg.), The Handbook of Global Climate and Environmental Policy, Oxford 2013, S. 197–214; Michael Jacobs/Ottmar Edelhofer, Green Growth, Degrowth, and the Commons, in: Oxford Review of Economic Policy 3/2014, S. 447–468. Dabei wird der Förderung von Umweltinnovationen eine zentrale Bedeutung zugeschrieben. Dem liegt die Auffassung zugrunde, dass durch technische Innovationen zugunsten von mehr Rohstoff- und Energieeffizienz sowie durch die Steigerung bestehender Recyclingraten der Zielkonflikt zwischen Wirtschaftswachstum und Umwelt in Gestalt einer entsprechenden Entkopplung von Wirtschaftsleistung und Ressourcenverbräuchen aufgehoben werden kann. Werden diese Innovationen realisiert und auf den weltweiten Märkten adaptiert, werde dies wiederum Wirtschaftswachstum hervorrufen. Dies ist von besonderer Bedeutung, da davon ausgegangen wird, dass ohne eine Steigerung des BIP pro Kopf weder die für eine ökologische Transformation erforderlichen Investitionen finanzierbar sind noch das bestehende Niveau an gesellschaftlicher Wohlfahrt aufrechterhalten werden kann. 14 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, Welt im Wandel, Berlin 2011, S. 189.

Diesbezüglich durchgeführte Simulationen zeigen, dass nicht nur eine „relative Entkopplung“ des wirtschaftlichen Wachstums vom Umweltverbrauch möglich ist, bei dem die Umweltbelastung weniger stark als die Wirtschaftsleistung zunimmt. Vielmehr lassen sich auch Szenarien modellieren, die zu einer „absoluten Entkopplung“, also zu konstant bleibenden oder sogar abnehmenden negativen Umweltwirkungen bei gleichzeitiger Steigerung der Wirtschaftsleistung führen, wie dies etwa im Rahmen von Stoffstromanalysen für die EU-Staaten unter Berücksichtigung sowohl von Effekten der Schadstoffverlagerung durch internationalen Handel als auch zu erwartender Rebound-Effekte berechnet werden konnte. 15 Vgl. Stefan Giljum et al., Modelling Scenarios Towards a Sustainable Use of Natural Resources in Europe, in: Environmental Science and Policy 3/2008, S. 204–216; Bernd Meyer/Mark Meyer/Martin Distelkamp, Modeling Green Growth and Resource Efficiency: New Results, in: Mineral Economics 2/2012, S. 145–154. Die Ergebnisse solcher Simulationen hängen allerdings maßgeblich davon ab, wie zukünftig die staatliche Rahmengesetzgebung gestaltet sein wird und welche marktlichen Anreize gesetzt werden. Zu den Maßnahmen zugunsten eines grünen Wachstums zählen dabei insbesondere finanzielle Anreize für Umweltinnovationen ebenso wie ein Abbau von rechtlichen Schranken, die „grüne“ Innovationen und Geschäftsmodelle behindern. Vor allem mit Blick auf die starke Betonung des technologischen Fortschritts als Motor für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum unterscheidet sich der Ansatz des grünen Wachstums vom De-Growth-Ansatz.

Post-Wachstum

Um beurteilen zu können, wie realistisch die Annahmen und Aussagen dieser beiden Ansätze sind, bedarf es hinreichender Kenntnisse über den Zusammenhang zwischen Ressourcenverbräuchen, ökologischen Belastungen und wirtschaftlicher Entwicklung. Verlässliche Modelle hierzu gibt es zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht. 16 Vgl. Ulrich Petschow et al., Gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen, Dessau-Roßlau 2018, S. 43. Daher wurde in der jüngeren Vergangenheit noch eine weitere Position unter dem Schlagwort einer vorsorgeorientierten Post-Wachstums-Strategie formuliert, welche in der Wachstumsabhängigkeit wichtiger gesellschaftlicher Bereiche und Institutionen ein zentrales Hindernis für die politische Umsetzung von Maßnahmen zur ausreichenden Reduktion ökologischer Belastungen insbesondere in den Industrieländern sieht. 17 Vgl. Irmi Seidl/Angelika Zahrnt, Postwachstumsgesellschaft, Marburg 2012. Andere Bezeichnungen für diese Position sind „A-Growth“ oder auch „New Economics of Prosperity“. Vgl. hierzu etwa Jeroen van den Bergh, Environment versus Growth, in: Ecological Economics 5/2011, S. 881–890. Im Zentrum steht folglich nicht die Frage, ob in Zukunft zur Einhaltung der planetaren Grenzen entweder zwingend auf Wachstum verzichtet werden muss oder Wachstum nur noch auf Grundlage umweltverträglicher Innovationen erfolgen sollte. Welcher der beiden Entwicklungspfade als ökologisch sachgerecht anzusehen ist, wird bewusst offen gelassen, da der gegenwärtige Wissensstand hierzu weder theoretisch noch empirisch eine eindeutige Aussage zulasse. In Anbetracht dessen bestehe – vor allem für den Fall einer rückläufigen Wirtschaftsleistung – die wesentliche Herausforderung vielmehr darin, zentrale gesellschaftliche Institutionen wie etwa die sozialen Sicherungssysteme möglichst resilient zu gestalten, sodass deren Funktionsfähigkeit nicht länger zwingend auf ein stetiges wirtschaftliches Wachstum angewiesen ist. So wird vorgeschlagen, um etwa die Wachstumsabhängigkeit des Alterssicherungssystems zu verringern, das gesetzliche Renteneintrittsalter zu erhöhen, eine ergänzende kapitalgedeckte Vorsorge einzuführen oder auf das System einer staatlich garantierten Einheitsrente zu wechseln. Wiederum für den Bereich des Krankenversicherungssystems, um ein weiteres Beispiel zu nennen, wird die Etablierung einer Bürgerversicherung oder auch die Abschaffung der bestehenden Beitragsbemessungsgrenze empfohlen.

Zudem wird in einem eher grundsätzlichen Sinne mit Blick auf den Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wachstum und gesellschaftlichem Wohlergehen darauf hingewiesen, dass das BIP pro Kopf diesbezüglich „kein umfassender und verlässlicher Indikator“ ist. Es sollte ihm folglich bei der Ausgestaltung von Nachhaltigkeitspolitiken „keine zentrale Bedeutung bei der Legitimation von politischen Maßnahmen zugemessen werden beziehungsweise es sollte bei gesellschaftlichen Abwägungsprozessen immer im Kontext weiterer Wohlstandsindikatoren betrachtet werden“. 18 Ulrich Petschow et al., Ansätze zur Ressourcenschonung im Kontext von Postwachstumskonzepten, Dessau-Roßlau 2020, S. 67.

Wirtschaftswachstum und Wohlstandsmessung

Aus ökonomischer Sicht ist unbestritten, dass das BIP nur einen Ausschnitt des gesellschaftlichen Wohlergehens misst, da Letzteres sich nicht allein aus dem materiellen Wohlstand, sondern auch aus der sozialen Lage der Gesellschaftsmitglieder ebenso wie einer intakten Umwelt zusammensetzt, wobei bezogen auf die beiden zuletzt genannten Komponenten verschiedene Möglichkeiten der Operationalisierung bestehen. Entsprechend kann nicht überraschen, dass aktuell eine Vielzahl an Verfahren zur Wohlstandsmessung existieren, die sich allerdings in ihrer jeweiligen Ausgestaltung erheblich voneinander unterscheiden. 19 Vgl. für einen Überblick hierzu sowie für weitere Literaturnachweise zu den nachfolgenden Ausführungen Bundestagsdrucksache 17/13300, 3.5.2013, Schlussbericht der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“. So wird bei einem Teil der Ansätze lediglich der materielle Wohlstand erfasst, bei anderen werden auch nichtmaterielle Wohlstandsaspekte wie etwa der erreichte Stand an Wissen und Bildung, Gesundheit, sozialen Bindungen und Beziehungen, Umweltqualität oder auch politischen Mitsprachemöglichkeiten mit einbezogen. Die Grundlage hierfür sind neben objektiven Daten auch subjektive Einschätzungen, die mittels Befragungen – etwa zur individuellen Lebenszufriedenheit oder zur wahrgenommenen wirtschaftlichen Unsicherheit – ermittelt werden. Der Wohlstand kann dabei monetär, etwa anhand der Ausgaben für den privaten Konsum, für Bildung und Gesundheit oder für Umweltschutz, oder auch durch nichtmonetäre Größen wie zum Beispiel Zahlen zur Kindersterblichkeit oder Arbeitslosigkeit dargestellt werden, wobei je nach Verfahren das Ergebnis wiederum in einer einzigen Zahl oder durch mehrere nebeneinander stehende Zahlen ausgedrückt wird.

Im erstgenannten Fall handelt es sich um aggregierte Wohlfahrtsindizes, die den Vorteil haben, dass sie die Komplexität der verschiedenen Facetten von Wohlfahrt reduzieren. Das hat zur Folge, dass die Ergebnisse nicht nur einfach und verständlich sind, sondern auch Aussagen darüber zulassen, ob der Wohlstand eines Landes insgesamt gestiegen oder gesunken ist. Der Nachteil dieser Ansätze besteht in ihrer zumeist willkürlichen Gewichtung einzelner Wohlstandskomponenten. Auch kann es Probleme bei der Interpretation der Messergebnisse geben, wenn sich innerhalb des Gesamtindex einzelne Komponenten gegenläufig entwickeln, ohne dass sich dies im aggregierten Ergebnis entsprechend niederschlägt. Bekannte Beispiele sind der Nationale Wohlfahrtsindex, der anders als das BIP auf Daten unter anderen zum privaten Verbrauch, zur Einkommensverteilung, zu ökologischen Schäden oder zur öffentlichen Verschuldung zurückgreift; der Human Development Index (HDI), der neben dem BIP pro Kopf auch die Lebenserwartung bei Geburt sowie die Schulbesuchsdauer (aber keine ökologischen Daten) berücksichtigt; oder auch der Weighted Index of Social Progress, der neben ökonomischen, ökologischen und demografischen Indikatoren zudem solche zum Status von Frauen, dem Ausmaß an „sozialem Chaos“ sowie der kulturellen Vielfalt umfasst.

Das Gegenstück zu diesen aggregierten Wohlfahrtsindizes bilden Bündel von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Indikatoren. Die einzelnen Indikatoren stehen hier gleichberechtigt für verschiedene Teilaspekte von Wohlstand, ihre Ergebnisse werden folglich nicht miteinander verrechnet. Solche Indikatorensätze haben den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Detailliertheit je nach Bedarf für konkrete politische Entscheidungen genutzt werden können. Von Nachteil ist, dass sie häufig keine eindeutige Aussage darüber zulassen, ob die Wohlfahrt eines Landes – gesamthaft betrachtet – gesunken oder gestiegen ist. Auch können sie unübersichtlich sein und damit zu Verständnisproblemen führen. Um das zu vermeiden, werden nicht selten Sätze an Schlüsselindikatoren festgelegt. Beispiele hierfür sind das vom deutschen Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage gemeinsam mit dem französischen Conceil d’Analyse Économique entwickelte Indikatorenset, welches – anknüpfend an die Empfehlungen der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission – neben verschiedenen Messgrößen zur Wirtschaftsleistung und zur ökologischen wie fiskalischen Nachhaltigkeit auch objektive Daten zur Lebensqualität sowie subjektive Einschätzungen des Wohlbefindens enthält. Ähnlich gestaltet ist das Indikatorenset für „Wohlstand und Lebensqualität“ der OECD, das zur Erfassung von Fortschritten beim umweltverträglichen Wachstum zudem durch das Indikatorenset „Grünes Wachstum“ ergänzt wird.

Insbesondere mit Blick auf die „Grenzen des Wachstums“ ist schließlich auch auf die Berechnung von spezifischen Nachhaltigkeitsindizes zu verweisen, die sich von den bislang vorgestellten Ansätzen dahingehend unterscheiden, dass sie schwerpunktmäßig Bestandsgrößen (wie Kapital- und Naturvermögen) und deren Veränderung in Abhängigkeit von Investitionen und natürlicher Regeneration über die Zeit messen. Die primäre Fragestellung ist dabei, ob eine Gesellschaft ihre ökonomischen, sozialen und/oder natürlichen Ressourcen aufzehrt, also von ihrer Substanz lebt und damit ihr künftiges Wohlstandsniveau gefährdet. Das wohl bekannteste Beispiel hierfür dürfte der vom Global Footprint Network jährlich berechnete „Ökologische Fußabdruck“ sein. Ein Ergebnis dieser Messung ist der „Earth Overshoot Day“, der 2021 bereits am 29. Juli erreicht wurde und damit sehr viel früher als noch vor 40 Jahren, als dieses Datum – erstmals berechnet – auf den 19. Dezember fiel.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 3-4/2022) CC BY-NC-ND 3.0 DE.

Lesezeit 18 Minuten

Lesezeit 18 Minuten