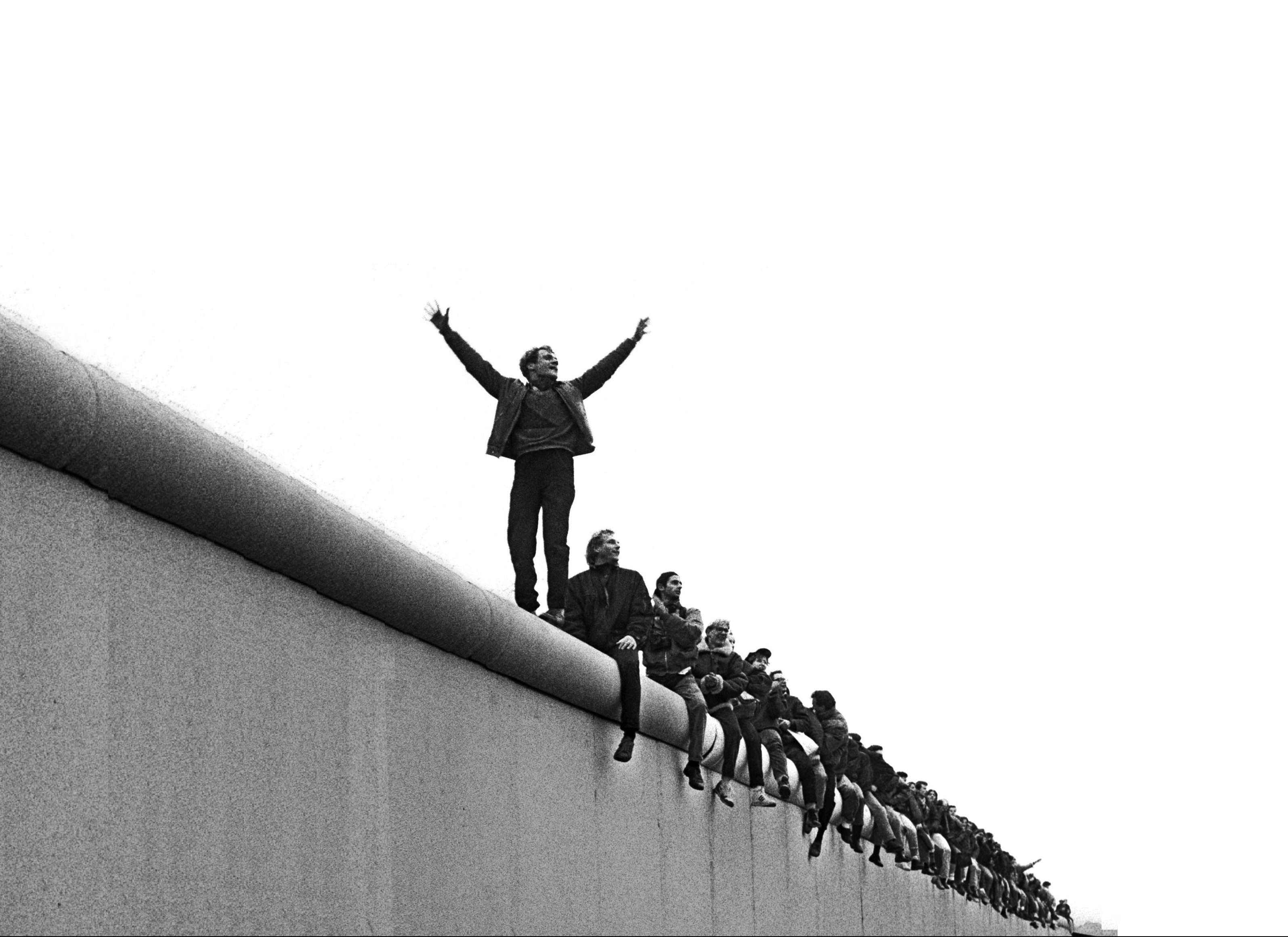

Das Menetekel Venezuela

Die US-amerikanische Militäraktion gegen Venezuela hat die Erosion der liberalen Weltordnung beschleunigt. Europa sieht ohnmächtig dabei zu.

Das Menetekel Venezuela

Die US-amerikanische Militäraktion gegen Venezuela hat die Erosion der liberalen Weltordnung beschleunigt. Europa sieht ohnmächtig dabei zu.

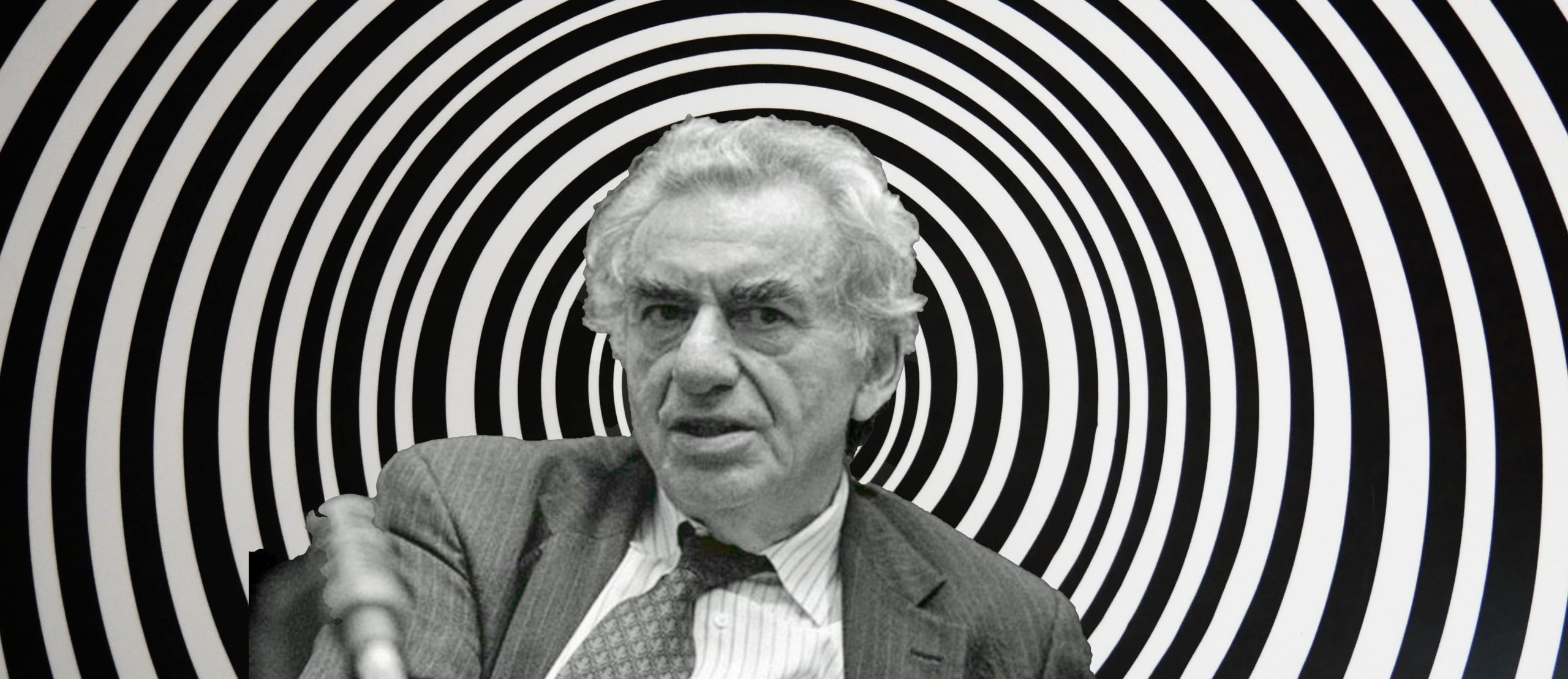

Daniel Marwecki: „Der Abstieg der einen ist der Aufstieg der anderen.“

In seinem neuen Buch »Die Welt nach dem Westen« beschreibt Daniel Marwecki die Entstehung einer multipolaren Welt. Im Interview mit Julia Werthmann erklärt er, warum die Untergangsstimmung im Westen trügt, weshalb Gaza und die Ukraine zu Brenngläsern globaler Machtverschiebungen werden und warum westliche Erzählungen weltweit an Überzeugungskraft verlieren.

Daniel Marwecki: „Der Abstieg der einen ist der Aufstieg der anderen.“

In seinem neuen Buch »Die Welt nach dem Westen« beschreibt Daniel Marwecki die Entstehung einer multipolaren Welt. Im Interview mit Julia Werthmann erklärt er, warum die Untergangsstimmung im Westen trügt, weshalb Gaza und die Ukraine zu Brenngläsern globaler Machtverschiebungen werden und warum westliche Erzählungen weltweit an Überzeugungskraft verlieren.

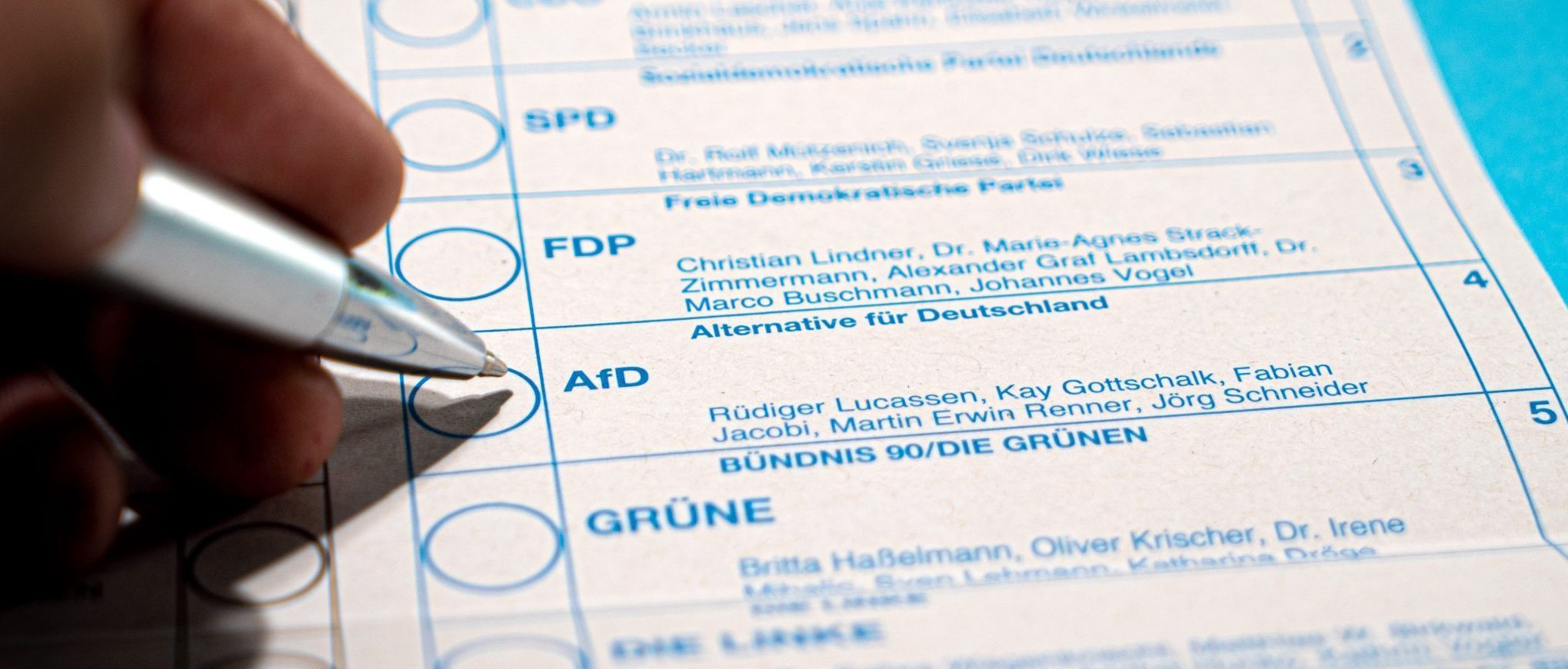

Volksparteiendämmerung: Die Christdemokratie

Die Christdemokratie steckt in einer strukturellen Krise: Fabio Wolkenstein erklärt in seinem Beitrag, was die Christdemokratie in der Nachkriegszeit stark machte – und warum dieses Erfolgsmodell heute brüchig geworden ist. Ein Blick auf Aufstieg, Krise und Zukunft der Christdemokratie in Deutschland.

Volksparteiendämmerung: Die Christdemokratie

Die Christdemokratie steckt in einer strukturellen Krise: Fabio Wolkenstein erklärt in seinem Beitrag, was die Christdemokratie in der Nachkriegszeit stark machte – und warum dieses Erfolgsmodell heute brüchig geworden ist. Ein Blick auf Aufstieg, Krise und Zukunft der Christdemokratie in Deutschland.

16 Min

16 Min