IMAGO / PEMAX

Schuldenbremse und Demokratie?

Die heutige Debatte um die Schuldenbremse ist immer noch von neoklassischen Theorien geprägt, wie Leon Heckmann schreibt. In seinem Beitrag bespricht er die Theorie des »politischen Konjunkturzyklus« von William D. Nordhaus und geht kritisch auf ihre politischen Implikationen ein.

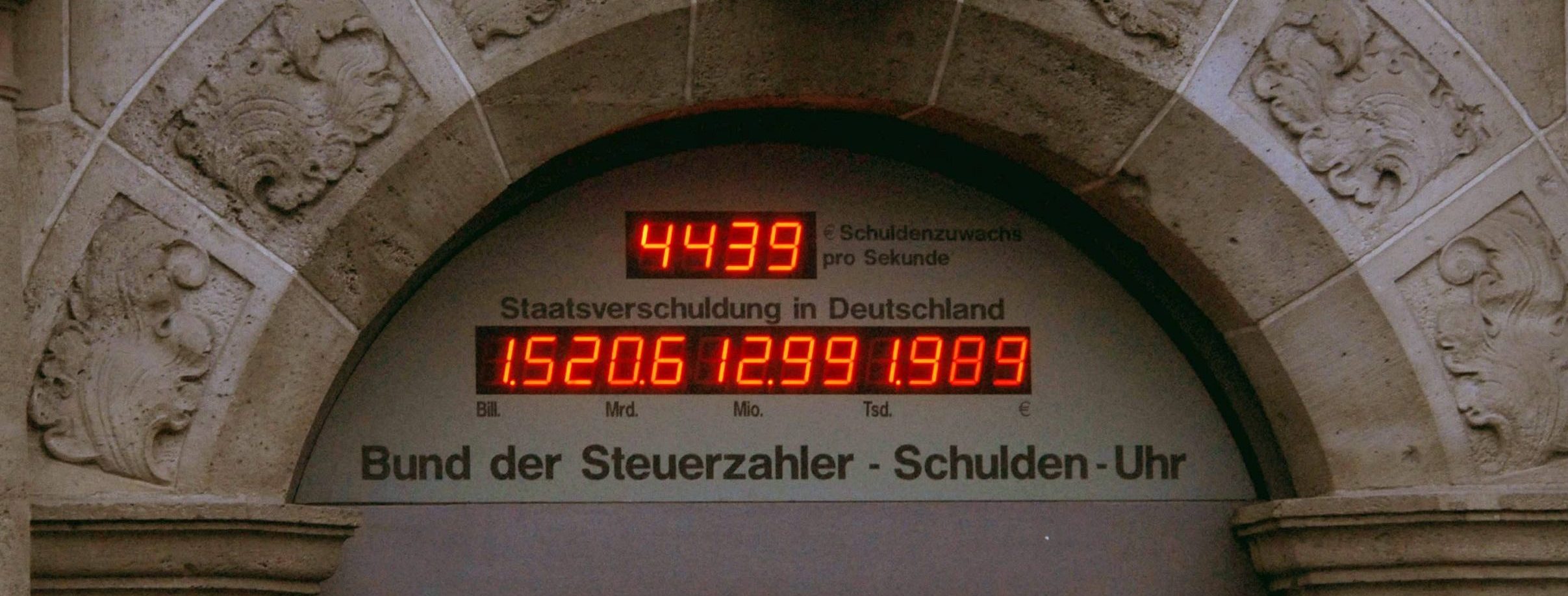

In der Debatte um Staatsausgaben und die Schuldenbremse mischt sich oft ein generelles Misstrauen gegenüber dem Staat und Politikern. Diese könnten nicht gut mit Geld umgehen und würden es für unnötige Projekte und Wahlkampfgeschenke verschwenden. Bekannt sind Kuriositäten der öffentlichen Hand durch die Sendung »Der reale Irrsinn« auf Extra 3 oder, weniger humorvoll, durch das sogenannte »Schwarzbuch« des Bundes der Steuerzahler. Die Frage um die politische Ausgabendisziplin muss aber nicht auf satirische oder politische Weise gestellt werden, sie kann auch auf wissenschaftlicher Basis behandelt werden.

Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage bietet etwa die Theorie der »politischen Konjunkturzyklen«. Im Grenzgebiet zwischen Politikwissenschaft und Ökonomie versuchen Wissenschaftler herauszufinden, ob Konjunkturzyklen nicht bloß ökonomisch, sondern auch durch politisches Handeln zu erklären sind. Im Vordergrund steht dabei nicht die Frage nach dem Sinn oder Unsinn einer bestimmten Ausgabe, sondern die makroökonomischen Konsequenzen von Staatsausgaben überhaupt. Eine solche Differenzierung ist zunächst einmal sinnvoll, weil die Frage der Finanzierung konkreter Projekte meist entlang von Parteipräferenzen bewertet wird. Wer z.B. die Grünen wählt erwartet eine andere Ausgabenpriorisierung, als Wähler der CDU. Fast alles dreht sich in der politischen Auseinandersetzung am Ende darum, für was wie viel Geld ausgegeben wird. Hieran gibt es auch nichts zu bemängeln, es gehört zum Kern der demokratischen Willensbildung dazu.

Leon Heckmann

Die These vom »politischen Konjunkturzyklus«

Die Analyse von Konjunkturzyklen verlässt jedoch das Klein-Klein der politischen Budgetdiskussion und nimmt einen größeren Blickwinkel ein. Der Fokus liegt auf der Frage inwieweit die amtierende Regierung ihre Ausgabenhoheit für die Wiederwahl einsetzt und welche makroökonomischen Auswirkungen das auf die Volkswirtschaft hat. In das Fachgebiet eingeführt wurde die These von William Nordhaus mit seinem Aufsatz The Political Business Cycle (1975). Für Nordhaus ist es rational, wenn die Arbeitslosigkeit mit höheren Staatsausgaben vor Ende der Legislatur gesenkt wird, weil eine höhere Beschäftigungsquote auch die Chancen der Regierung auf ihre Wiederwahl erhöht. Wähler honorieren, Nordhaus zufolge, die Reduktion der Arbeitslosigkeit und geben der amtierenden Regierung deshalb ihre Stimme.

Die so erzielte Senkung der Arbeitslosigkeit ist allerdings nur von kurzer Dauer, da das Regierungshandeln anhand der Phillips-Kurve beschränkt ist. Damit bedient sich Nordhaus einem Kernargument der neoklassischen Ökonomie: dem angenommenen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation. Nach dieser Annahme gibt es einen strikten Zusammenhang zwischen der Höhe der Arbeitslosigkeit und der Höhe der Inflation. Wird die Arbeitslosigkeit durch staatliche Maßnahmen unterhalb ihre »natürliche« Rate gedrückt, so erhöht sich die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und Gewerkschaften. Diese setzen dann höhere Löhne durch, was Unternehmen dazu zwingt, die Preise zu erhöhen. Eine klassische Lohn-Preis-Spirale entsteht. Langfristig darf, so die Annahme, die Arbeitslosigkeit daher nicht »künstlich« unter ihre »natürliche« Rate gedrückt werden. Sonst muss die Arbeitslosenquote nach der Wahl wieder auf ihre »natürliche« Rate angehoben werden, um die Inflation zu bremsen.

Nordhaus‘ Modell begründete eine ganze Reihe an theoretischen und empirischen Studien zu politischen Konjunkturzyklen. Insbesondere seine theoretischen Annahmen wurden dabei kritisiert. Rogoff und Sibert (1988) haben sich zum Beispiel gegen Nordhaus Annahme über die partielle Irrationalität der Wähler gewendet. Rationale Wähler, so ihr Argument, müssten die Absicht der Regierung eigentlich durchschauen, wenn diese die Arbeitslosenquote kurzfristig senkt und eine höhere Inflation in Kauf nimmt. Nordhaus selbst umgeht dieses Problem, indem er annimmt, dass die Wähler über die Zeit vergesslich sind und eine höhere Inflationsrate bis zur nächsten Wahl wieder vergessen haben. Deshalb, so könnte man sagen, lassen sie sich auch wieder reinlegen.

Rogoff und Sibert ersetzen die Annahme von der Vergesslichkeit wiederum durch ein Informationsproblem, das zum Kern des Mechanismus wird. Ihrem Argument zufolge können Wähler die Regierungskompetenz in der Bereitstellung öffentlicher Güter nur daran messen, wie viele Güter die Regierung bereitstellen kann. Wovon sie nichts wissen, ist die Effizienz, mit der sie das tut. Jede Regierung hat den Anreiz die Anzahl der öffentlichen Güter zu erhöhen, um ihre Wiederwahl zu sichern. Eine weniger effiziente Regierung muss dafür allerdings, so das Argument, mehr Geld aufwenden. Die Wähler können diesen Kompetenzunterschied nicht beurteilen, da ihnen die relevanten Informationen dafür fehlen. Nach der Wahl muss die Regierung die Mehrausgaben mit Steuererhöhungen finanzieren. Diese fallen umso stärker aus, je mehr Geld vor der Wahl ausgegeben wurde. Dies erzeugt, laut Rogoff und Sibert, einen ähnlichen Konjunkturzyklus wie Nordhaus ihn beschreibt: mit Ausgabeerhöhungen vor der Wahl und Steuererhöhungen nach der Wahl. In diesem neuen Modell sind Wähler nicht vergesslich und lassen sich auch nicht hinters Licht führen, ihnen fehlen nur die notwendigen Informationen, um das Regierungshandeln vollumfänglich beurteilen zu können.

Vorschläge zur Vermeidung »politischer Konjunkturzyklen«

Diese beiden Hauptmodelle haben zahlreiche Autoren dazu gebracht, die politikwissenschaftliche Perspektive zu verfeinern und auch die Existenz von politischen Konjunkturzyklen empirisch zu untersuchen. In Hinblick auf die empirische Evidenz der Theorie geben die entsprechenden Studien und Artikel aber ein eher gemischtes Bild ab. Wie Dubosis (2016) in einem Literaturüberblick dargelegt hat, kommen empirische Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen. Der klare Zusammenhang zwischen Ausgabenanstieg und Wahlterminen ist in der Realität deutlich unschärfer als in der Theorie angenommen.

Was in der bisherigen Literaturdiskussion allerdings zu kurz kommt, ist eine kritische Betrachtung der ökonomischen Grundannahmen, die der Theorie zugrunde liegen. Weder Nordhaus noch Rogoff und Sibert stehen dem beschriebenen Phänomen wirklich neutral gegenüber. Für alle sind diese Konjunkturschwankungen schlecht und deshalb zu vermeiden. Die Kritik daran ist jedoch nicht demokratietheoretisch informiert. Ihre Kritik formulieren sie als ökonomische. Aufgrund der politischen Anreize seien die staatlichen Ausgaben periodisch zu hoch und würden so dem Privatsektor die nötigen Mittel entziehen, um Investitionen vornehmen zu können. Somit verdrängt der staatliche »Überkonsum« private Investitionen und schadet künftigen Generationen, da nur unzureichend in den Kapitalstock investiert wird.

Deshalb formulieren Nordhaus und Rogoff gleich mehrere Vorschläge, wie ein politischer Konjunkturzyklus zu vermeiden sei. Rogoff (1990) schlägt etwa vor, die Haushaltsaufstellung durch eine Verfassungsänderung abzuändern, um keine Änderung der Fiskalpolitik für ein Wahljahr zu ermöglichen und den Anstieg der Staatsausgaben so zu verhindern. Alternativ schlägt er vor, dass der Wahltermin endogen festzulegen sei und eine kompetente Regierung hierdurch die Möglichkeit erhält, ihre Amtszeit durch eine vorgezogene Wahl zu verlängern und die Amplitude des Konjunkturzyklus zu dämpfen. Nordhaus (1975) hingegen schlägt eine ganze Reihe von Policy-Maßnahmen vor, die aus seiner Sicht die übermäßige Politisierung der Fiskalpolitik verhindert. Seine präferierte Maßnahme ist den Informationsfluss an die Wähler zu verbessern, sodass diese besser über die Konsequenzen der expansiven Fiskalpolitik informiert werden. Dementsprechend sollen sie auch ihre Wahlentscheidungen besser treffen können. Darüber hinaus schlägt er aber auch tiefgreifendere Änderungen vor:

A third possibility is to entrust economic policy to persons who will not be tempted by the Sirens of partisan politics. This procedure is typical for monetary policy, which for historical reasons is lodged in central banks (…). A similar possibility is to turn fiscal policy over to a Treasury denominated by civil servants.

Nordhaus 1975, 188

Mit diesem und weiteren Vorschlägen spricht sich Nordhaus deutlich für eine De-Politisierung der Fiskalpolitik aus und eine Übertragung an Technokraten analog zu unabhängigen Zentralbanken. Hier wird deutlich, dass sich hinter der neutral anmutenden Theorie politischer Konjunkturzyklen politische Forderungen und einige fragwürdige Grundannahmen verbergen.

Impilizte Grundannahmen der These

Die Autoren eint zum Beispiel die Grundannahme einer in sich selbst stabilen Ökonomie, die ganz von allein zum optimalen Gleichgewicht findet und das bestmögliche Allokationsergebnis erzeugt. Dies wird am Argument deutlich, eine politische Fiskalpolitik würde die Arbeitslosigkeit unterhalb ihres »natürlichen« Niveaus senken und so die Inflationsrate erhöhen. Zum anderen wird dies auch an der Kritik expansiver Fiskalpolitik deutlich, die private Investitionen angeblich auf ein niedriges Niveau zwingt und die Konjunktur mit Steuererhöhungen nach einer Wahl bremst. Staatliche Eingriffe in eine inhärent stabile Ökonomie, werden so als schädlich charakterisiert, da sie in keinem Falle Vorteile bringen, von der erhofften Wiederwahl der Regierung abgesehen. Das Bild des egoistischen Politikers, der nicht mit Geld umgehen kann, wird zwar nicht explizit genannt, schwingt in der gesamten Theorie aber mit.

Spätestens mit der keynesianischen Revolution in den 1930er Jahren ist jedoch gezeigt worden, dass die Ökonomie keineswegs ein System ist, das sich von selbst stabilisiert. Wie Keynes (1933) und Minsky (2008 [1975]) überzeugend darlegt haben, ist eine kapitalistische Ökonomie maßgeblich von spekulativen Investitionsentscheidungen getrieben, die wiederrum auf positiven Zukunftserwartungen beruhen. Die Wirtschaft wächst so lange, wie diese Zukunftserwartungen positiv sind. Trüben sich die Aussichten allerdings, gerät der Kreditmotor ins Stocken und das Wachstum bricht ein. Im schlimmsten Falle entsteht kollektive Unsicherheit und eine große Wirtschaftskrise wie 1929 oder 2008 bricht aus. Schon ein kurzer Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, dass Stabilität und Gleichgewicht nicht zu den Charakteristika einer kapitalistischen Ökonomie gehören.

Die keynesianische Revolution besteht aber genau darin, die endogene Instabilität der Ökonomie anzuerkennen und entsprechende Stabilisierungsmaßnahmen zu entwickeln. Hierbei ist der Staat kein externer Akteur, der lediglich Märkte ermöglichen soll, sondern ein unverzichtbarer Stabilisator, da nur er antizyklische Maßnahmen in einer Krise einleiten kann. Die Theoretiker politischer Konjunkturzyklen ignorieren diese Erkenntnisse jedoch, schließlich argumentieren sie gegen das Erfordernis eines stabilisierenden Staates. Implizit setzen sie schon voraus, dass Staatshandeln immer schädlich und verzerrend auf die Wirtschaft wirkt.

Kritik zur These vom »politischen Konjunkturzyklus«

Abseits des neoklassischen Theoriegebäudes ist die Phillips-Kurve, das Crowding-Out privater Investitionen, und auch der strikte Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung und Steuersätzen aber höchst umstritten. Für alle Argumente gibt es empirische Gegenbeispiele, die den theoretischen Mechanismus empirisch widerlegen. Die aktuelle amerikanische Wirtschaftspolitik unter Joe Biden zeigt zum Beispiel, dass expansive Fiskalpolitik private Investitionen erhöht und die Arbeitslosigkeit senkt – und das sogar bei einem Rückgang der Inflationsrate. Die Biden Administration ist aber nur eines von vielen Beispielen, die zeigen, dass expansive Fiskalpolitik durchaus positive Effekte aufweist und Inflation und Arbeitslosigkeit keinesfalls immer Trade-Offs sein müssen. Vollbeschäftigung und Preisstabilität waren auch nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum ersten Ölpreisschock eher die Regel, nicht die Ausnahme.

Das ökonomische Argument von Nordhaus und Rogoff wirkt deshalb vorgeschoben. Es soll die politische Forderung untermauern, dass neben der Geldpolitik am besten auch die Fiskalpolitik an Technokraten ausgelagert werde. Die Haushaltspolitik, Kernkompetenz von Parlamenten und über Jahrhunderte hart erkämpfte Errungenschaft, kann langfristig keinen positiven Beitrag leisten. Jeder politische Versuch auf die Konjunktur Einfluss zu nehmen, ist zum Scheitern verurteilt, weil er das bereits optimale Marktergebnis verzerrt. Es stellt sich hierauf die Frage, was in Parlamenten noch entschieden werden soll, wenn weder Geld- noch Fiskalpolitik unter der Kontrolle einer vom Volk gewählten Regierung stehen soll? Die aufgezeigten und geforderten Lösungen stellen nichts anderes als die vollständige De-Politisierung des Politischen dar.

Einen völlig anderen Ansatz lieferte der polnische Ökonom Michał Kalecki in seinem Aufsatz Political Aspects of Full Employment (1943). Darin beschreibt Kalecki prägnant, dass der Staat durchaus für Vollbeschäftigung und Preisstabilität sorgen kann, wie auch der New Deal und die Mobilisierung der Wirtschaft im Zweiten Weltkrieg gezeigt haben. Da Belege dafür existieren, dass dies auch praktisch möglich ist, stellt sich wiederum die Frage, warum dies nicht ein dauerhaftes Ziel staatlichen Handelns sein soll? Kalecki beantwortet die Frage mit dem Hinweis auf die unterschiedlichen Klasseninteressen zwischen Arbeitern und Unternehmern. Das Ziel der Vollbeschäftigung verschiebt die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt zu Gunsten der Arbeitnehmer. Unternehmer haben deshalb ein ökonomisches Interesse daran, staatliches Handeln zu reduzieren und Vollbeschäftigung abzulehnen.

Kern der Theorie politischer Konjunkturzyklen scheint jedoch nicht nur die Analyse eigennütziger Fiskalpolitik zu sein, sondern die Konstruktion eines ökonomischen Arguments, um politische Eingriffe in die Ökonomie zu unterbinden. Geschickt verbinden die Autoren gängige Vorbehalte gegenüber der Budgetkompetenz von Politikern mit ihrer Vorstellung einer stabilen Ökonomie, die ohne staatliche Eingriffe am besten funktioniert. Damit reihen sie sich in die Reihe von Ökonomen und Politikwissenschaftler ein, die Politik mit der Rational Choice Theory und mikroökonomischen Modellen beschreiben. Pessimistische Annahmen über Wähler, die ihre Wahlentscheidung ausschließlich nach steuerlicher Entlastung treffen, und Politiker, die nur um des Amtes wegen wiedergewählt werden möchten (Office seeking), sind häufig Grundannahmen ihrer Argumente. Die Theorie politischer Konjunkturzyklen reiht sich nahtlos in diese ein: Politische Fiskalpolitik hat langfristig nur Nachteile, Wähler wählen ausschließlich nach ihren ökonomischen Interessen und Politiker folgen, wie Fähnchen im Wind, dem Mehrheitswillen. Am Ende treffen sich alle diese Positionen in der politischen Mitte (Medianwähler-Theorem), die allerdings kaum mehr politisch ist. Der Markt tendiert ganz von allein zum Gleichgewicht und der politische »Markt« mit der Median-Position als stabiler Gleichgewichtspunkt dient als sein Anker.

Eine offenere Debatte

Aus den angeführten Gründen ist das ökonomische Argument des politischen Konjunkturzyklus kritisch zu sehen. Es befördert ein de-politisiertes Verständnis von Politik. Keinesfalls präsentieren die Autoren eine wissenschaftlich neutrale Theorie, sie führen vielmehr ein verstecktes politisches Argument in die Theorie ein. Es ist daher Zeit diese Theorie und die generelle Debatte über die Ausgabenkompetenz des Staates zu re-politisieren (Heckmann 2023). Kalecki hat bereits vor mehr als 80 Jahren einen vielversprechenden Ansatz dafür geliefert. Die Verknüpfung von politikwissenschaftlichen Theorien mit post-keynesianischer Theorie öffnet eine ganze Reihe von Fragstellungen, mit welchen man aus der Zwangsjacke der Neoklassik ausbrechen könnte.

Man könnte zum Beispiel fragen: Warum sind Demokratien so weit von permanenter Vollbeschäftigung entfernt, obwohl die Arbeitnehmer in der numerischen Mehrzahl sind? Welchen Einfluss hat die vorherrschende Wirtschaftstheorie auf die Wirtschaftspolitik der Regierungen? Und: Wie wirken sich technokratische Regulierungen auf die demokratische Entscheidungsfindung aus?

Insbesondere die letzte Frage ist aus demokratietheoretischer Sicht enorm wichtig. Über die Finanzpolitik des Parlaments werden mitunter die wichtigsten politischen Fragen entschieden. Man nehme nur die Verteilungsfrage. Die Einengung des Parlaments durch Regeln wie die Schuldenbremse zementiert eine bestimmte Verteilungsordnung und verhindert deren Änderung, selbst wenn es dafür eine politische Mehrheit gäbe. Das steht im Widerspruch zum Grundgedanken der Demokratie, in welcher das Volk der Souverän bleibt. Der Souverän stimmt über die Mehrheitsverhältnisse im Parlament ab. Wenn die gewählten Parteien aber nicht in der Lage sind ihre Forderungen, für die sie gewählt wurden, umzusetzen, schwindet das Vertrauen der Wähler in die Demokratie. So kann die Regulierung der Finanzpolitik einen zentralen Mechanismus der Demokratie behindern. Daher lässt sich fragen: Ist die Beschneidung parlamentarischer Haushaltskompetenzen aus demokratietheoretischer Sicht wirklich sinnvoll?

Aufgrund ihrer hohen politischen Bedeutung sollten fiskalpolitische Einschränkungen so gering wie möglich ausfallen. Nicht umsonst ist die Haushaltsgesetzgebung eine der wichtigsten Kompetenzen des Parlaments und ganz bewusst nicht Aufgabe der Regierung, selbst in präsidentiellen Systemen wie in Frankreich oder den USA. Das bedeutet natürlich nicht, dass das Parlament für jede beliebige Maßnahme Geld ausgeben sollte. Man sollte aber auch nicht ins Gegenextrem fallen. Zu Ende gedacht führt die Theorie des politischen Konjunkturzyklus zu einer vollständigen De-Politisierung der Finanzpolitik und damit auch zu einer Zementierung der bestehenden Eigentums- und Machtverhältnisse. Würde man sie politisch umsetzen, wäre dies die Vollendung der Post-Politik im seeligen Gleichgewicht des Medianwählers.

Literatur

Dubois, Eric. 2016. “Political business cycles 40 years after Nordhaus.” Public Choice 166: 235-259.

Heckmann, Leon. 2023. “A Modern Money Critique of the Political Business Cycle.” [Paper Präsentation] 3rd European MMT Conference. Berlin: 02-04 September. https://www.researchgate.net/publication/373829705_A_Modern_Money_critique_of_the_Political_Business_Cycle

Kalecki, Michał. 1943. „Political Aspects of Full Employment.” Political Quarterly: 1-9.

Keynes, John Maynard. 1933. “A Monetary Theory of Production.” in Gustav Clausing (Hg.) Der Stand und die nächste Zukunft der Konjunkturforschung: Festschrift für Arthur Spiethoff. München: Duncker & Humbold: 123-125.

Minsky, Hyman P. 2008 [1975]. John Maynard Keynes. New York: McGraw Hill

Nordhaus, William D. 1975. “The Political Business Cycle.” The Review of Economic Studies 42 (2): 169-190.

Rogoff, Kenneth & Sibert, Anne. 1988. „Elections and Macroeconomic Policy Cycles.” The Review of Economic Studies55 (1): 1-16.

Rogoff, Kenneth. 1990. “Equilibrium Political Budget Cycles.” The American Economic Review 80 (1): 21-36.

Lesezeit 14 Minuten

Lesezeit 14 Minuten